阅读:0

听报道

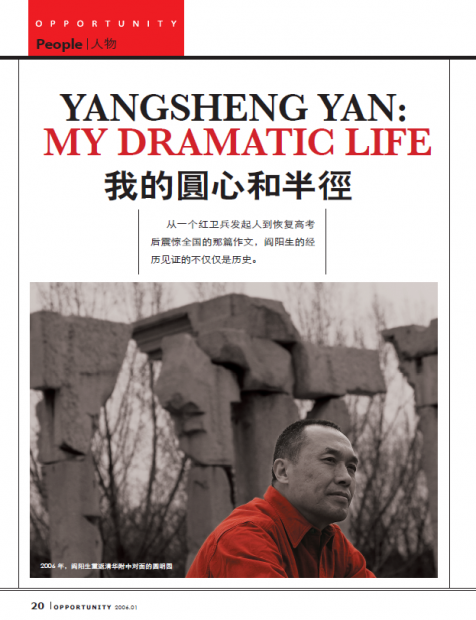

从一个红卫兵发起人到恢复高考后震惊全国的那篇作文,阎阳生的经历见证的不仅仅是历史。

文 | 阎阳生

1966:我以世界为半径,却迷失了自我……

历史学家四十年后匪夷所思:以极左旗帜席卷全国波及欧美的红卫兵运动,何以诞生在一个远离天安门,以西方个人竞争为灵魂的中学—清华附中。

1966 年,我18 岁,在与圆明园一路之隔的清华附中上高二。继两年前我考上这所当时北京收分最高的顶级中学后,又在第二年被选入预科。这个由清华大学校长蒋南翔和清华中校长万邦儒共同倡导的,从小中大学三级跳旨在培养一流人才的计划在北京是空前也是绝后的。两个预科班的主课全由清华大学讲师任教,等于一只脚踏入了清华大学,前途一片光明,只是选择什么重点科系的问题了。我的理想是工程物理系,地点是遥远的西北戈壁核基地,目标半径是美帝苏修。

但青春的动力使我依然觉得高中太漫长,我和几个密友决定跳级提前参加高考,并在周围的非议中出了一种既有解题又有辩论的手写小报。那时的圆明园遗迹星星点点地散落在无边的稻田和落叶当中,在夕阳中把历史浓缩成一片沉重的墓碑,压给我们一种近乎悲壮的使命感。尽管在晨雾中碰上早读的女生已使我怦然心动,但我会用一桶冷水浴压抑住自己的欲望。

但第二年爆发了文化大革命使这一切突然转向。而且我本人就是向精英教育路线开火的红卫兵的发起人之一。当宣布暂停高考时,我们竟有一种压力骤然释放的解放感!学校和北京对于我们来说是太小了。为了援越抗美,我们曾扒着大卡车南下闯关;为了声讨苏修,我们睡在火车行李架上北上示威。当伦敦校园和巴黎街头也爆发红卫兵骚乱时,我们的目标已膨胀到整个世界,我们四论造反精神万岁的标题是:誓作国际红卫兵。

1966 年红卫兵造反时坐在第一根残柱顶上穿黑衣者为本文作者阎阳生。

当我们意识到运动的荒唐时已经太晚了,暴力和武斗如野马脱缰把我们也掀翻在地。毛主席一挥手,一代青年作为一个整体被送往农村,形成了文明史上的反向大迁徙。取消高考造成了十年的文化荒漠,我们遭遇到人生的第二次饥荒:继“三年灾害”中对食物饥饿后,“十年文革”中对知识的饥渴。

梦醒时分我的人生半径缩小。那是在文革中的第二年,我对无休止的争斗已经厌倦,又不甘心荒废岁月。正好红卫兵的失意领袖王铭和北大附中一个女生,在北京大学向一个德国老太太学德语,为了避嫌让我当“灯泡”陪读。

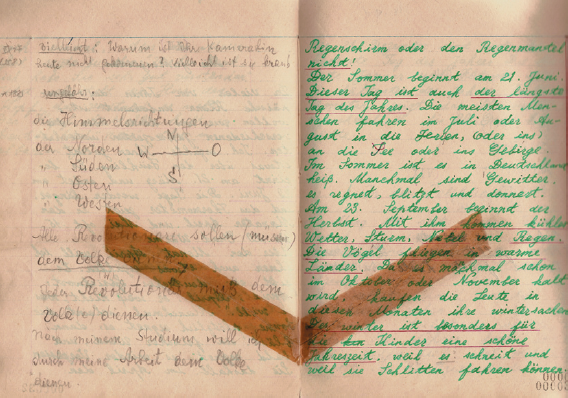

这使我第一次领略了德国人的严谨和较真。当时北大的学生都在武斗,这个叫玛丽的教授不愿光拿钱不干事,便收了我们三个人为入门弟子。全是德语讲课,还有大量作业,一上来我全懵了。但“灯泡”总比情侣认真,又是一对一的对话,几个月我就赶了上来。当时并不知道学这个有什么用,但那是我在那个荒唐年代中最充实的时光,我至今还珍藏着她用绿色墨水给我补的笔记。

1967 年, 阎阳生的笔记和德国玛丽老太太的手书。

后来我在军队时,父亲被关押审查。那时我既是笔杆子又是军事尖子,能把大号手榴弹扔到60米开外。首长惜才尚武,让我这鸡肋下炊事班做饭。我专门挑了别人最不愿干的起早生火的活儿,为了能有一段自己的时间念念德语。凌晨天还摸黑万籁俱寂,我裹着大衣映着灶火读笔记上的诗歌和轶事,那样子在军营里一定很古怪,差点儿被教导员当成里通外国的特务给关起来。当我申辩时,教导员问我:那你学这些外国话干什么?!我无言以对……。

阎阳生在部队苦练拼刺刀, 扔手榴弹。

1966 年,“八· 一八”毛泽东接见红卫兵, 右侧的黑色背影是阎阳生。

1977:我以自己为圆心,却找到了世界……

当东山再起的邓小平一锤定音,用恢复高考拉开改革开放的大幕时,没有人能想到一个租住在西郊贫民房里等待孩子出生的工人,会因为一篇作文成为十年一届的高考状元。

1977 年,我是个怀里揣着两个馒头夹桃酥,在北京四处抽取工业废水和生活污水的化验工。由于在部队有过“陪太子读书”的经历,对于只有靠后门才能被推荐上大学早就绝望了。每天下班都用自行车“顺”、也就是偷几块砖头回来。有时我老婆也挺着个大肚子拣几块回来,谁会想到她曾是个跳芭蕾的演员啊,为跟我复员到北京才对调到地铁当工人。当我们在贫民区终于把厨房的四墙垒起来,我们坐在中间看着天上的星星算着孩子的出生,觉得这辈子也就这样了。

所以当得知恢复高考的消息时,尽管觉得我们这些30 岁的老三届只不过是个陪衬,但总得收几个做点缀吧,前提就是考分必须要高出一大截。要知道那是十一年的考生堆积在一起、竞争残酷空前绝后的高考,录取比例是57:1 !

但当我填写志愿表选择报考学校时,却遇到了一个难题:考上了以后怎么办?清华大学是我少年时代的梦想,她曾是那样近在咫尺,现在又是那样遥远。尽管妻子全力支持我,但孩子冬天即将在这小屋中出生。我每天得搬运蜂窝煤劈柴生火,杂院里的水龙头冻了,我得到对面工地去提水。京郊著名的八大学院来回也要两个小时的路程,但我要保证这小屋水缸是满的,火炉是热的,奶瓶是温的……。我拿出圆规,选择半径最小的学校,三个志愿都写了建工学院。它离这里骑车用不了十分钟,我们这个小家是圆心。

现在我面临最后一搏。前几门数理化考题太容易了,根本拉不开分数以填补年龄差距。成败都在这最后一门儿的作文上,它的题目颇具时代特色:“我在这战斗的一年里”。

我当时看着考卷心里非常矛盾,写一篇“抓纲治国”的应景文章并不难,但大家都会写,分数根本拉不开。如果发出内心郁积了十年的感受,在当时尚未解冻的政治气候下必定凶多吉少。这时我耳边响起了女儿出生时的哭声,它仿佛是一声命运的呼唤,我终于写下了第一句叹息,“再也没有婴儿的第一声啼哭更能提醒你已经进入中年了….”然后笔就再也没有停下来。

1979 年, 大学二年级的阎阳生一边照看女儿一边完成建工学院的作业。这张照片也是当时电影学院学生郑鸣的摄影课作业。

我在考试后1977 年12 月11 日当晚的日记中,估计了这一拼的风险和机会:

“下午作文《我在这战斗的一年里》,我从产房女儿写到实验室,报考大学,又回到病房,这平凡的学习不正是向那些政治空谈家讨回青春的战斗吗?

“估计如果碰上有想象力的老师,可以拿下85分以上,如果碰上教条的中学教师,可能只有60 分了。这门考得有点冒险。

“……我完全信服上帝的公平了,我等待和服从他的裁判。”

后来的情况简直一模一样!那篇作文还没最后判定就被传出,以《不称职的父亲》的昵称在民间广为传抄,听说当时对这篇作文是得最高分还是最低分引起了激烈的争论。后来有文章说北京师范大学用“惜墨如金、用墨如泼”来讲评这篇作文,认为它记述了那个时代老三届的心路历程。我当时也晕了,北京大学的林教授认为这篇文章是“绝无仅有”的,让我转科直接报考北大中文系的研究生。但我最终放弃了这个机会,我希望做一个称职的父亲。或许命中注定我此生和北大清华擦肩而过。

我却得到了另外一个机遇。1985 年中德两国总理签署了一项协议,由西德企业赞助选派中国科技骨干留学西德。硬件有两条,由德方考核:既要是工程师、又要会德语。当时工程师很多,学德语的也不少,但是又会德语又是工程师的却是凤毛麟角。我是工科学院毕业的工程师,恰好在十年前和玛丽老太太学习了德语。我如愿考取了到西德留学,并由此走遍了世界。这虽是后话,但这一切都是由1977 年那次改变命运的高考开始的。

原载《机遇》2006-01期。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号